●自然派金継ぎⓇとは

金継ぎとは?

世界から注目される“KINTSUGI”

金継ぎとは、

天然素材の樹液

「漆(うるし)」を用い

壊れた陶磁器を生まれ変わらせる

日本独自の技術です。

技術的ルーツ

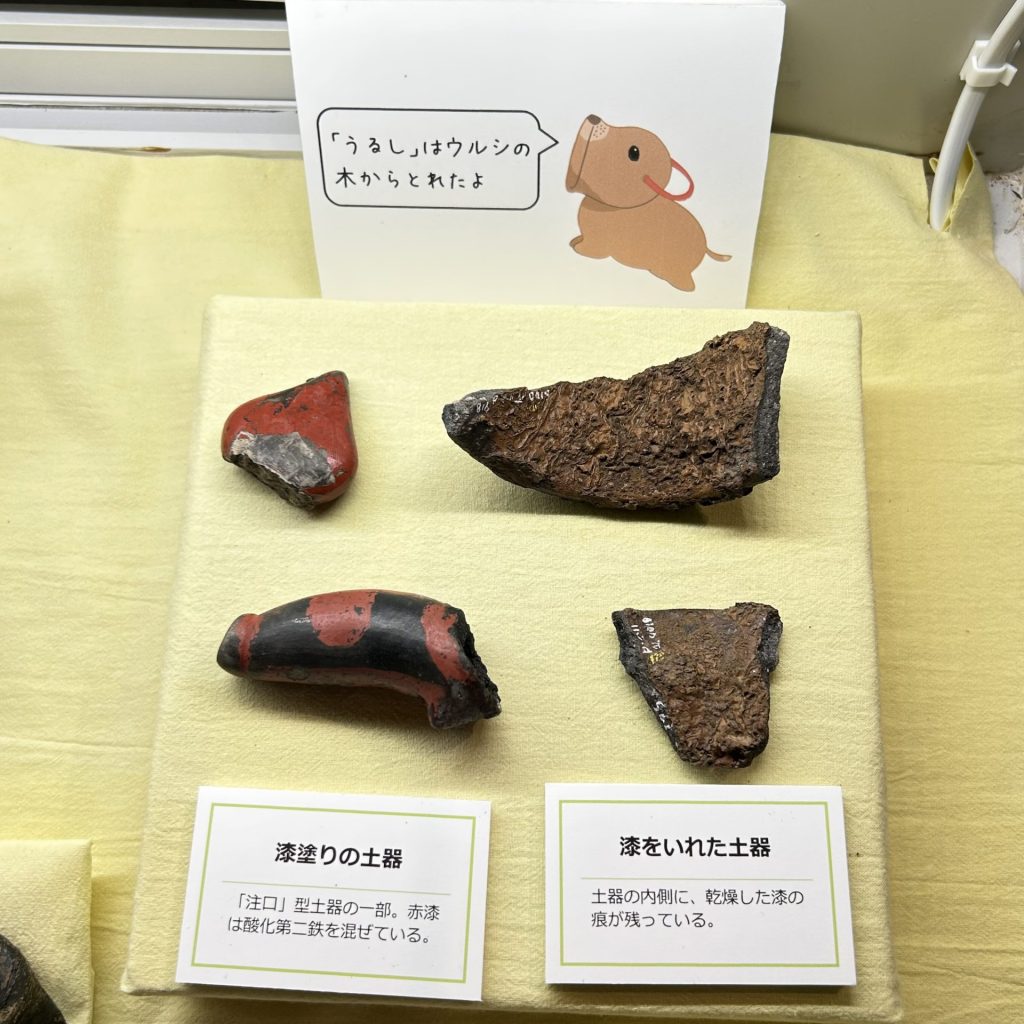

縄文人は、

大切にしていた土器が壊れると

漆で接着したり、埋めたりして

「うるし継ぎ」で修理していました。

MOTTAINAIは、こんなに古くから

存在したのだと驚かされます。

東京都東村山市の下宅部遺跡などから

漆で補修した土器が出土しています。

参考ページ→八国山たいけんの里

北海道忍路土場遺跡などから

縄文人が使ったと考えられる

漆がついた土器も出土しています

現代でいう「定盤」ですね。

室町時代に洪水で埋没した

草戸千軒町遺跡からは

漆でなおした跡のあるやきものや

漆職人の工房などが見つかっています。

草戸千軒町は市場ですので、

漆が一般的で身近な存在だったことが

わかります。

また、

奈良時代に日本列島に伝わった

「蒔絵」は漆塗りの装飾技法として

日本で独自に発展しました。

精神的ルーツ

桃山時代に盛んになった

「侘茶(わびちゃ)」では、

禅の教えの影響で

“わび・さび” と称する

不完全の美を尊びました。

そこで、

うるし継ぎに蒔絵で装飾して

破損の痕跡を見せる表現が生まれます。

『南方録』という本には

千利休が

「うるし継ぎをしたやきものを

使ってよい」

と言ったことが書かれているので、

利休の時代に金継ぎが始まった、

と考えられます。

現代の金継ぎ

現在一般的に行われている

金継ぎには3種類あります。

-化学合成物質を多用する

「簡易金継ぎ」

-本漆を使う

「本漆金継ぎ」

-自然素材だけで継ぐ

「自然派金継ぎ」

自然派金継ぎとは

博多漆芸研究所は、

自然素材だけで制作する方法を

独自に探求し

「自然派金継ぎ®」として

商標登録しました。

制作時も、作品使用時も

溶剤の影響を心配する必要が無い

安心安全な手法です。

商標の活用

認定2級を取得すると、

自然派金継ぎの

「標準文字(名称)」「マーク」

を使用するライセンス契約を

締結することができます

(面接あり)

金継ぎを注文するお客様や

ワークショップ、

スクール受講者様の

安心・安全の目印として

ご活用いただけます

博多漆芸研究所について

博多漆芸研究所は

工房ぬり松がお届けする

漆芸・金継ぎ工房

福岡県福岡市を拠点に

講演会やワークショップなど

様々な漆エンターテイメントを

お届けしています

★『Fell Fukuoka Japan』

★『TNC 美の鼓動』

テレビ番組(3分ほど)

★『古美術八光堂』

インタビュー